La succession des Ducs capétiens, après la mort de Philippe de Rouvres en 1361, est assurée par une branche indirecte de la famille : celle des Valois. Philippe le Hardi, que les Bourguignons apprécient, fonde ainsi une nouvelle dynastie ducale.

(Philippe le Hardi)

Il lui faut en finir avec les différentes guerres : contre les Anglais, les Francs-Comtois et même les mercenaires qu'il a engagés et qui se rebellent (les Tard-Venus, formant les Grandes Compagnies et les Routiers, dès 1361). Ses châteaux de Rouvres et d'Argilly sont pris pour cible et occupés trois fois (1364 à 1366).

Entre deux périodes de troubles, les habitudes de la région

ne changent pas : le commerce du bois assure une bonne partie des revenus

de la châtellenie. Les dépenses sont essentiellement concentrées

sur l'entretien et les réparations du château (1373). Bientôt,

ce sera pour son embellissement, à l'aide des plus grands artistes

d'Europe, travaillant pour la Chartreuse de Champmol (1383) à Dijon

et, plus tard, pour l'Hôtel Dieu de Beaune (1443),

qu'Argilly va devenir une zone de chantiers permanents.

Le Hardi est souvent à Argilly. Cela lui permet de contrôler l'avancée des travaux et d'inviter d'illustres personnages. Cela lui permet aussi de toujours vivre dans une ambiance de création artistique, ce qui lui plaît particulièrement.

(Embellissement de la chapelle du chateau. Pavés émaillés, carreaux de plomb et briques vernissées.)

Comme ses prédécesseurs, le duc n'hésite pas à

acheter des terres pour agrandir son domaine personnel, autrement dit tout

ce qui est voisin du château magnifiquement transformé : l'étang

Gobion, par exemple. Mais, si on note là une extension, certains sites

de

la région disparaissent, victimes de la peste ou des resserrements

seigneuriaux sous Jean-Sans-Peur : Vornéal, Chandeland ne sont plus

en 1419.

Les terres sont partagées, échangées, chaque seigneur entend affermir son autorité en ne possédant plus un domaine éclaté, mais d'un seul tenant même si celui-ci est petit. Cela permet à quelques familles, sans compter celles pourvues d'un office, de se faire un nom. Costain Duchamp, d'Argilly, y parvient lui aussi, mais par un autre moyen...

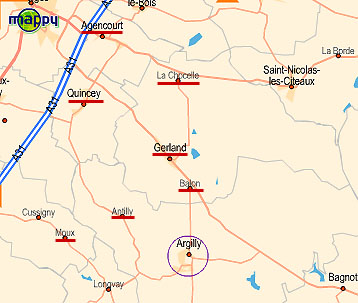

Les intérêts des petits seigneurs qui " reprennent de fief

" et morcellent ainsi les seigneuries locales, rentrent parfois en conflit

avec la châtellenie : la Chocelle est revendiquée par des hommes

de Gerland et d'Agencourt. Les autres villages sont à un rang

qui leur permet d'officialiser une certaine autonomie. Ce n'est pas le cas

des lieux-dits : Antilly, Lhée, Bâlon, Moux, Montot...

Argilly, comme nombre de sites aux alentours, est un lieu de concentration de petits nobles. Les intérêts de la Bourgogne sont ailleurs : Philippe Le Bon se soucie plus de grands ordres (la Toison d'Or, en 1430) et des Flandres que de la région où, pourtant, il séjourne parfois.

(Philippe le Bon)

L'indépendance des propriétaires locaux est bien établie et Charles le Téméraire, dernier duc Valois de Bourgogne, en ne venant pas une seule fois dans le secteur, accélère ce phénomène. Le retour direct du duché dans le royaume de France, en 1477, fixera cet éclatement territorial qui, au travers des siècles, lentement, épuisera l'autorité d'Argilly jusqu'à donner la situation actuelle.

(Charles le Téméraire)

Pour autant, Argilly n'a pas fini d'en finir.

Extrait du livre de Etienne Breton-Leroy. En savoir plus...